LoRa技術助力輸電線路智能化運維

在智能電網加速建設的背景下,輸電線路的運維模式正經歷從人工巡檢向數字化監控的深刻變革。隨著線路里程的快速增長和運行環境的復雜化,傳統運維方式面臨數據采集滯后、響應效率低下等痛點。LoRa(Long Range)無線通信技術憑借其超遠距離、低功耗、抗干擾等特性,成為破解輸電線路實時監控難題的關鍵技術支撐,為電網安全運行構建起全天候感知網絡。

一、實時感知

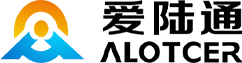

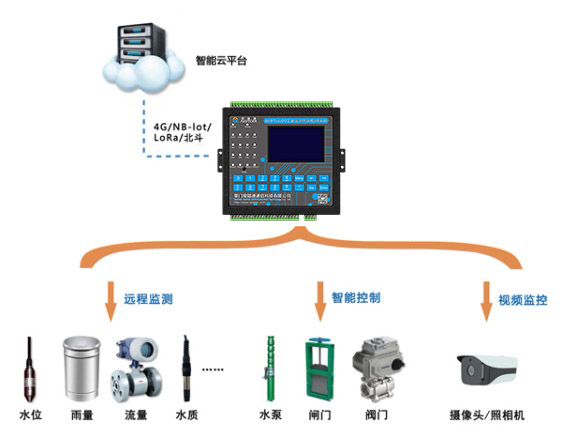

輸電線路的智能化監控需解決兩大核心問題:一是設備狀態數據的實時采集,二是環境信息的動態感知。通過在桿塔、導線、絕緣子等關鍵節點部署振動傳感器、溫度傳感器、傾斜監測儀等設備,并集成LoRa無線模塊,可實現導線弧垂、覆冰厚度、桿塔傾斜等20余項參數的毫秒級采集。這些數據通過LoRa網關中繼,經運營商網絡傳輸至云端監控平臺,形成覆蓋線路全要素的數字孿生模型。

相較于傳統人工巡檢,該系統將數據更新頻率從每周一次提升至分鐘級,故障發現時間縮短80%以上。以某省級電網試點項目為例,部署LoRa監控系統后,線路跳閘率同比下降42%,年均減少停電損失超2000萬元。

二、智能決策

監控平臺通過AI算法對采集數據進行實時分析,可自動識別三類典型異常:一是設備級故障,如絕緣子閃絡、導線斷股;二是環境級風險,如山火蔓延、樹木倒伏;三是氣象級災害,如臺風預警、冰災預測。系統采用“三級預警”機制:黃色預警觸發遠程復核,橙色預警啟動附近巡檢隊伍,紅色預警直接派發搶修工單。

移動端APP的接入使運維管理突破空間限制。管理人員通過手機即可查看線路實時畫面、調閱歷史數據、下達處置指令。在2023年夏季抗旱保電期間,某地供電公司通過APP定位到一處導線溫度異常點,搶修人員30分鐘內抵達現場,發現并處理了連接螺栓松動問題,避免了一起可能引發的山火事故。

三、LoRa模塊的六大核心優勢

超強穿透,穩定連接

LoRa模塊接收靈敏度達-140dBm,鏈路預算160dBm,在山區、叢林等復雜環境中仍能保持穩定連接。實測數據顯示,在非視距條件下,其有效通信距離可達3-5公里,是傳統無線技術的3-5倍。

工業級可靠設計

內置硬件看門狗和心跳檢測機制,確保設備7×24小時穩定運行。采用軍用級LoRa調制技術,在高壓電磁場環境下仍能保持99.9%的通信成功率。

數據精準傳輸

采用FEC前向糾錯編碼和雙256環形FIFO緩存,即使在網絡抖動情況下也能保障數據完整性。在某覆冰監測項目中,系統連續30天準確傳輸冰層厚度數據,誤差率低于0.5mm。

動態功率調節

支持8檔功率可調(-20dBm至+20dBm),可根據傳輸距離自動優化功耗。在1公里范圍內采用最低功率模式,電池壽命可達5年以上。

極致低功耗設計

休眠模式下電流消耗僅1.8μA,支持定時喚醒和數據觸發喚醒兩種模式。某偏遠山區監測點采用太陽能+電池供電方案,已連續運行4年無需更換電池。

多中心同步傳輸

LoRa+GPRS網關支持同時向5個數據中心發送數據,滿足省、市、縣三級管理需求。數據傳輸延遲控制在2秒以內,確保各級指揮中心同步掌握現場情況。

四、應用深化

當前,LoRa技術正在向輸電線路運維的更多場景延伸:

無人機協同巡檢:通過LoRa模塊實現無人機與監控平臺的實時數據交互,提升復雜地形巡檢效率;

施工機械預警:在桿塔周邊部署LoRa定位標簽,當挖掘機等設備進入危險區域時自動觸發報警;

生態保護監測:集成鳥類活動傳感器,在保護生物多樣性的同時預防鳥害引發的線路故障。

據國家電網公司規劃,2025年,LoRa技術將覆蓋80%以上特高壓線路和60%常規線路。隨著5G+LoRa混合組網技術的成熟,未來輸電線路監控將實現“秒級響應、毫秒級定位”的更高目標。